Takeda Engineering Consultant Inc for the 21st century

(株)武田エンジニアリング・コンサルタント

|English| 「ホーム」 「東北巨大地震と地震予知」 「予測と診断」 「コンサルタント」 「製品とダウンロード」 「サイトポリシー」

|

|

|

東北巨大地震発生直前の臨界状態の検出

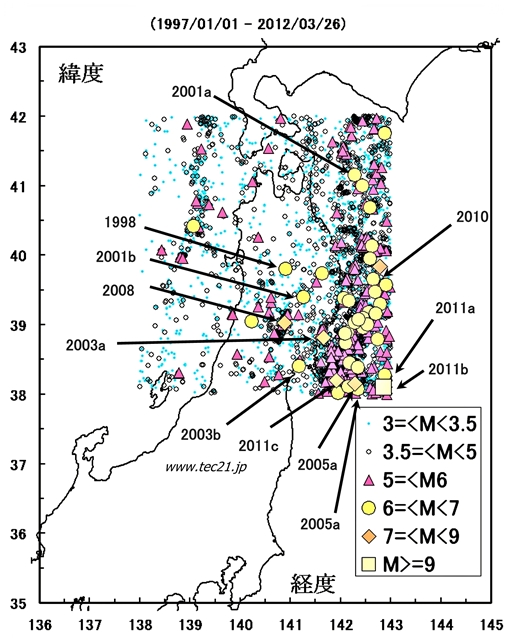

図5a:東北地方の震源分布(LAT,LON) 1997年1月1日から2012年3月26日までに発生したマグニチュード3.0以上の地震を、気象庁の震源カタログと一元化震源カタログから集めた震源分布である。図の横軸は、経度、縦軸は緯度を表している。水色の点で示された地震の震央は、マグニチュード(M)が3.0以上、3.5未満、黒色の丸印の震央は、Mが3.5以上、5未満、桃色の三角印の震央は、Mが5以上、6未満、黄色の丸印の震央は、Mが6以上、7未満、薄茶色の菱形印の震央は、Mが7以上、9未満の地震、薄黄色の四角印の震央は、Mが9以上の地震である。主要な地震には、発生した年代を付記した。同じ年代に発生した地震には、アルファベットのa、bで区別している。それら年代を付記した次の地震の震源情報である。 目次主要な地震発生した年代を、主要な地震に付記した。同じ年代に発生した地震には、アルファベットのa、bで区別している。それら年代を付記した震源情報である。

図6aの説明中・四国・近畿地域と同様に、震源要素cが、INTとDEPの時系列d(INT,m)とd(DEP,m)を取り上げる。東北巨大地震のM9が発生する前の東北地方のM3.5以上の地震の平均的な発生率から、平滑は、移動平均個数を60イベントとした時系列<d(INT,m)>の過去の最大値が1となるように規格化した時系列を、NCI(m,60)とする。同様に、<d(DEP,m)>を規格化した時系列を、NCD(m,60)とする。規格化に用いた2つの時系列の過去14年間の最大値<d(INT,m)>maxと最大値<d(DEP,m)>maxは、次に与えられる。 これら最大値が1となるように規格化した時系列、NCI(m,60)、NCD(m,60)とを、図6aグラフ表示した。左側の縦軸目盛は、NCI(m,60)とNCD(m,60)の相対目盛である。又、右側の縦軸のMAGとラベル付けした6以上の目盛は、時系列d(MAG,m)のMAGが6以上になると、その値を矢印の高さに変換表示したグラフ目盛である。更に、MAGが6以上のd(MAG,m)を、破線矢印でグラフ(NCD(m,60)とNCI(m,60))付近まで延長し、大地震発生との同期関係を、明確にした。右側の縦軸目盛にLONとラベル付けされている目盛りの範囲は、震源パラメータの時系列d(LON,m)を点グラフにした、経度の目盛範囲、138度〜143度に相当する。横軸は、各グラフに共通な時間mで、地震の発生順番を示すインデックスである。大地震の余震や群発地震は、震源が略同じなので、それら余震や群発地震の震源の経度は殆んど変化しない。従って、d(LON,m)の点グラフの変動は無くなる。ただし、東北巨大地震の場合は、断層形状が大きく余震発生領域が拡がるので、点グラフは変動する。マグニチュードが6以上の主な大地震には、その発生年代を、d(MAG,m)矢印に表記した。発生年代が同一の場合は、アルファベットa、bを付加した。 図6aのNCD(m,60)とNCI(m,60)、のピークが、大地震発生の直前(矢印の少し前)から、減少し始めている。M7.1の大地震2003a(発生日=2003/05/26、LAT=38.818度、LON=141.654度、DEP=72km)の震源の深さDEPは深い。従って、NCD(m,60)は、M7.1 地震発生直後から増加し最大ピークに到達する。しかし、そのピークは、震源の浅いM6.4地震2003b (発生日=2003/07/26、LAT=38.402度、LON=141.174度、DEP=11.9km) とその前震の発生前から、減少し始めている。図6b-図6cの説明図6bと図6cは、実施した期間の1997年1月2日から2011年5月10日までを2分割し、移動平均数を40イベントと狭くし、大地震や巨大地震との同期関係の観察の解像度を上げた例である。これら時系列の過去14年間の最大値は、次の値となる。 これら最大値が1となるように規格化した時系列NCI(m,40)とNCD(m,40)とを表示した。 図6bは、期間が1997年1月2日(m=0)から2006年12月27日(m=1500)までで、図6cは、2006年12月27日(m=1500)から、2011年5月10日(m=3000)までである。これらグラフ表示、大地震のラベル、各目盛の表示方法は、移動平均数=60の場合の図6aと同一である。唯一の違いは、図6cに表示した東北巨大地震2011b発生直後から、NCI(m,40)を10倍拡大表示した事である。この拡大したNCI(m,40)は、図6aのNCI(m,60)から明確に抽出できなかった大きなM7.5余震(2011cとラベル表示したm=2713で発生した余震、もしくは、大地震)の発生との同期関係を、明確にした。このM7.5地震の発生日と震源は、(2011/04/07、LAT=38.204度、LON=141.92度、DEP=65.9km)であった。発生後、時系列[d(LON,m)]の変動が少なくなっているので、このM7.5 の大地震は、巨大地震2011bの余震ではなく、余震発生中に発生した、別の大地震である事が判明する。大地震2011cの発生直後から、NCD(m,40)とNCI(m,40)の振幅変動が反転しているのは、大地震2011cとその余震の震源が、深かったからである。図6dの説明図6dは、図6cの時間領域を2006年12月27日のm=1500から2011年3月24日のm=2500までと短くし、拡大した。図6dは、M7.3大地震(2008)、M6.4大地震(2010)、M9東北巨大地震(2011b)の発生直前の地殻の臨界状態(後述するAMR現象)を明確に抽出している事を強調している。東北巨大地震(2011b)の発生直前のピークは、NCD(m,40)が、2010年12月31日のm=2183、NCI(m,40)が、2011年3月9日のm=2194となり、そのピークから、急減少が始まり、3月11日のm=2200で巨大地震が発生した。なおm=2196の3月10日に発生したM6.4地震(2011a)は、東北巨大地震M9(2011b)の前震であるが、巨大地震発生直前のNCI(m,40)の急減少を構成する一つの大地震でもある。急減少の解像度を更に上げる時は、移動平均個数を、40イベントより小さくする。 臨界サイクルのまとめ 地震発生変化のサイクルは、大地震、巨大地震の発生と同期していて、サイクルのピークは、必ず、発生の前に起きる。この現象は、大地震や巨大地震の発生直前から、加速された地震モーメントを開放する、AMR (Accelerated-Moment-Release)現象[P11]を検出している事になる。従って、地震発生のサイクルをモニターし、これら大地震、巨大地震の発生時期を予測できる。又、サイクルのピークに到達する様子をモニターする事は、任意に選択した対象地域の地殻の応力が、臨界状態に到達しているかどうかを、監視している事になる。臨界状態とは、大地震、巨大地震が何時発生しても不思議でない危険な状態を意味する。又、NCI(m,40)とNCI(m,40)は、この地域の歪エネルギー密度 に比例する事が証明されている[P1]。 |

|

地震予知情報に使用しているデータは、防災科学技術研究所と国土地理院がオンライン公開している気象庁一元化処理の震源要素と電子基準点のF3座標値です。 Copyright © 2003 TEC21. All rights reserved. This website has been opened since June 2003. Last Updated : 2015/11/23 11:40 |