予兆と予知、歪エネルギーの蓄積と解放サイクル(臨界サイクル)、地殻変動

中・四国・近畿地方

CQKとCQT予兆の説明

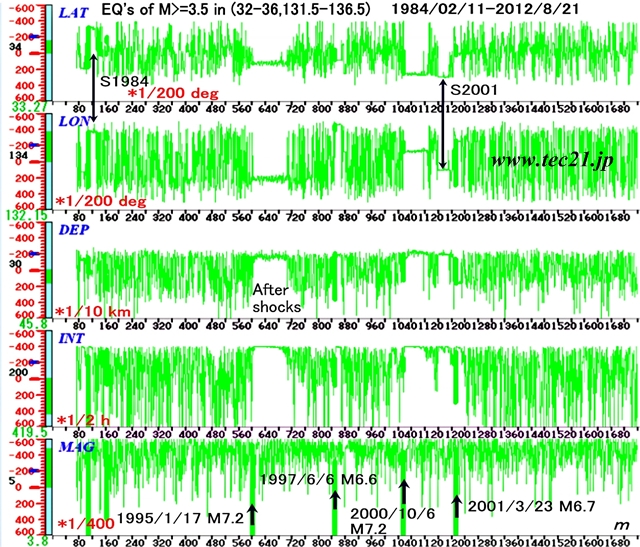

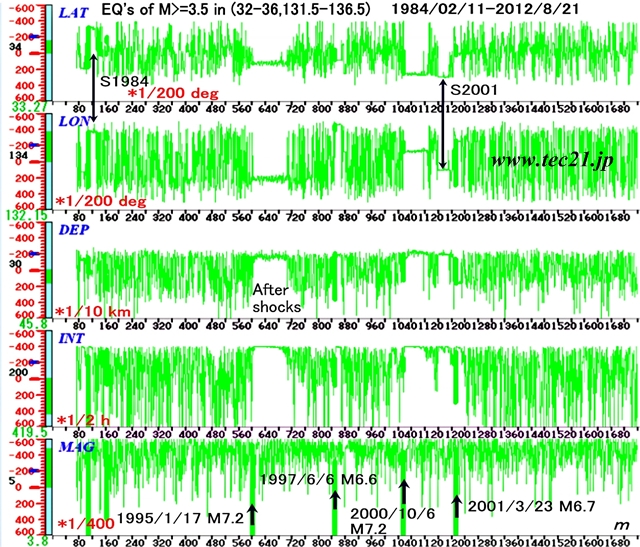

図3a:中・四国・近畿地域の地震発生の変化d(c,m)

震源要素c(c=LAT、LON、DEP、INT、MAG)のd(c,m)の緑色グラフを、各行に分けて図示した。共通な時間は、横軸の地震発生の順番(イベント数)mとなる。地震発生の変化を示すグラフは、各行の縦軸目盛の中央目盛のゼロに基準値を設定し、基準値からのオフセット値を拡大表示した。基準値は、緯度のLATが、34度(deg)、経度のLONが、133度(deg)、震源の深さのDEPが、30km、震源時の間隔時間のINTが、200時間(h)、マグニチュードのMAGが、5.0である。オフセット値の各拡大値を除す操作表示を、LAT行に1/200 deg、LON行に1/200 deg、DEP行に1/10 km、INT行に1/2 h、MAG行に1/400と記した。オフセットの方向は、震源の深さ(DEP)方向の下向きを正としたので、全ての行の下向きも、DEP行に倣い、正とする。DEP行、INT行、MAG行の最大表示域を超えた値は、グラフは打ち切られる。例えば、MAGが、6.5以上の部分は、打ち切られ、d(MAG,m)の細線グラフは、MAGの値が6以上になると、その直前の値から太線に変換されて連結される。それらマグニチュードが6以上の大地震には、黒矢印と地震名を付記した。 加速度A(c,m)のグラフ表示のスケールは、各行の縦軸の オフセット目盛りの-200を、各加速度の値が0、上方向を負、下方向を正とする相対表示である。横軸は、各行に共通の時間軸mである。最上段からLAT行には、青色のA(LAT,m)と黒色のA(LON,m)、LON行には、青色のA(LON,m)と黒色のA(DEP,m)、DEP行には、青色のA(DEP,m)と黒色のA(LAT,m)、INT行には、青色のA(INT,m)と黒色のA(DEP,m)、最下段のMAG行には、青色のA(MAG,m)と赤色のA(INT,m)と黒色のA(DEP,m)とを重ねて表示している。これら加速度は、差分間隔35の2倍の、略、70イベント(地震発生数)の周期変動をしている。INT行の青色のA(INT,m)と黒色のA(DEP,m)の振幅と位相関係は、m=520(1993/03/29)頃、それまでA(INT,m)と、略、同位相であったA(DEP,m)の周期が遅くなり始め、赤色の破線両矢印で示した、m=576 (1994/09/03)で、位相が反転している。その時MAG行のA(MAG,m)は、A(DEP,M) と略同位相となり、A(MAG,m)のピークは負となる。この特別な関係が、ラベル表示したCQKである。 期間1997年9月7日(m=880)から、2000年10月6日(m=1080)までの時系列d(c,m)、D(cm)とA(c,m)を表示する。加速度A(c,m)の変化には、CQKとは異なる特別な関係が、M7.2の鳥取県西部地震(2000-10-06)直前に観測されている。それは、CQKのA(INT,m)とA(DEP,m)の反転が、逆となり、INT行の青色のA(INT,t)と黒色のA(DEP,t)の反転時、A(MAG,m)が、A(INT,M) と略同位相となる関係である。この関係をCQTと呼称し、そのラベルCQTをINT行に付け、赤色の破線矢印でその位置をINT行とMAG行に示した。この鳥取県西部地震は、時刻m=1056で発生し、その時刻は、A(INT,t)の負のピーク(m=1056で下向方のピーク)となる付近である。A(INT,m)の周期変動には小さな変動が重複しているが、周期が、略70イベントなので、周期性を利用し、その大地震発生時刻を予測できる。震源の予測は、D(LAT,m)の線形補間は、精度が悪いが、他のD(LON,m)のD(DEP,m)は良い。従って、震源時と緯度を除く震源の予測精度は良く、兵庫県南部地震の予知と同様に、マグニチュードも予測できる。 期間1995年1月19日(m=680)から、2002年2月19日(m=1280)までの時系列d(c,m)、D(cm)とA(c,m)を表示する。従って、前述の図3dに表示した鳥取県西部地震のCQTも表示されている。1997年6月25日に発生した山口県東部地震(1997/6/25 M6.6)の直前に、加速度A(c,m)間に成立するCQTが観測されている。そのCQTのラベルと赤色の破線矢印が、観測場所を示している。このCQTからの山口県東部の地震の震源時、震源の予知とマグニチュードの予測も精度が良い。詳細は後述する。このCQT直前の時刻m=790付近に、A(INT,m) とA(DEP,m)間にCQKタイプの位相反転が、観察されているが、A(MAG,m)がA(DEP,m)と同位相とならず、CQKの反転ではない。

図3a:中・四国・近畿地域の地震発生の変化d(c,m)

震源要素c(c=LAT、LON、DEP、INT、MAG)のd(c,m)の緑色グラフを、各行に分けて図示した。共通な時間は、横軸の地震発生の順番(イベント数)mとなる。地震発生の変化を示すグラフは、各行の縦軸目盛の中央目盛のゼロに基準値を設定し、基準値からのオフセット値を拡大表示した。基準値は、緯度のLATが、34度(deg)、経度のLONが、133度(deg)、震源の深さのDEPが、30km、震源時の間隔時間のINTが、200時間(h)、マグニチュードのMAGが、5.0である。オフセット値の各拡大値を除す操作表示を、LAT行に1/200 deg、LON行に1/200 deg、DEP行に1/10 km、INT行に1/2 h、MAG行に1/400と記した。オフセットの方向は、震源の深さ(DEP)方向の下向きを正としたので、全ての行の下向きも、DEP行に倣い、正とする。DEP行、INT行、MAG行の最大表示域を超えた値は、グラフは打ち切られる。例えば、MAGが、6.5以上の部分は、打ち切られ、d(MAG,m)の細線グラフは、MAGの値が6以上になると、その直前の値から太線に変換されて連結される。それらマグニチュードが6以上の大地震には、黒矢印と地震名を付記した。

CQKとCQT予兆

はじめに

地殻の定常、非定常、周期的な応力変化が、地域の地震発生を、複雑に変化させる。一見ランダムに見えるこれら変化に、不規則な周期変動が埋もれている。中・四国・近畿地域を選択し、この地域の震源要素の時系列を観察すると、大地震発生前に、不規則な周期変動が、特別な周期変動に様変わりする。それは、先ず、M7.2兵庫県南部地震発生の1年程前から観察された。この特別な周期変動を、CQK(Kは神戸のK)と呼称している。次に、CQKとは異なる別の周期変動が、M6.6の山口県東部地震とM7.2の鳥取県西部地震発生前に、観察されている。その周期変動を、CQT(Tは、鳥取のT)と呼称する。CQの意味は、後述する。このCQKとCQTは、日本列島で発生した殆どすべての大地震に先行して観察されている。従って、CQKとCQTは、それら大地震の予兆なので、予知に利用されてきた[P1,

P4-P6]。

先頭に戻る

図3aに、緑色で表示

した震源要素時系列、d(c,j)の作成方法

気象庁一元化カタログと気象庁カタログから、図2の中国・四国・近畿を含む緯度32度-36度、経度131.5度-136.5度の小さな領域内に発生した地震で、深発地震を除き、マグニチュード(M)が、M≧Mc(Mc=3.5)で選択される地震のみ抽出する。抽出した地震の震源要素を、地震の発生した順番に並べ、次の様に、時系列データを作成する。震源カタログから抽出した3つの継続した地震の震源情報は、最初の地震(0番目)から2番目までの、地震の発生時刻である震源時(YYYY/MM/D:mm:ss.ss)、震源地の緯度(LAT)、経度(LON)、震源の深さ(DEP)、マグニチュード(MAG)が、次に与えられている。

震源時(発生時刻)の差である間隔時間INTを震源情報に加え、これら3つの地震の各震源要素に(LAT、LON、DEP、INT、MAG)を使用した時系列データの作成は、それぞれの単位を、LATとLONが度、DEPがkm、INTが時間(60分)とすると、次の様になる。

となる。0番目のINT=Xは、その前の地震情報がないので震源時(発生時刻)の差である間隔時間INTが算出できない事を意味する。従って、1番目が時系列データの始まりとなる。この様に作成する時系列の表記方法を次に述べる。

時系列にする各震源要素を任意パラメータcで表記し、時系列の時間tを地震の発生順序j(j=1、2、3、・・、m、・・)とし、各震源要素の時系列を、[c]=[c(1)、c(2)、c(3)、・・、c(m)、・・]とする。例えば、各時系列[c]は、震源要素cを、

と表記される。地震の発生順序を示すインデックスjの1、2、・・・が各時系列の時間tとなる。これら震源要素cの時系列[c]を、次の数式(1)で表記する。

(1)

(1)

従って、LAT(1)、LON(1)、DEP(1)、INT(1)、MAG(1)は、それぞれ、d(LAT,1),

d(LON,1),

d(DEP,1),

d(INT,1),

d(MAG,1)となる。この震源要素のd(c,m)の時系列

が、図3aに、緑色で表示

されている。先頭に戻る

CQK予兆(兵庫県南部地震)

図3cの特別なCQK位相関係が成立後、c行のd(c,m)、D(c,m)、A(c,m)の線幅は、大地震発生時、太くなる表示なので、A(INT,m)かA(DEP,m)の振動が反転した時、M7.2地震が発生した事を確認できる。

この反転

は、m=576 (1994/09/03)以降

、変動周期が略70なので、A(INT,m)もしくはA(DEP,m)のピークから半周期の35イベント

後に起きると予測できるので、M7.2地震の発生時刻mを予知できる。イベント数を用いた時刻mは、35イベント

の発生に費やした平均的な時間を用いて、実時間に変換できる。

又、その反転

時、D(LAT,m)、D(LON,m)、D(DEP,m)の線形部分を延長し、線形補間した点が、d(c,m)の太線(ドット)を指している。これらd(c,m)の太線(ドット)は、兵庫県南部地震の震源なので、震源予知もできる。

マグニチュードの

予知は、d(INT,m)が

地殻の応力変化

を示すパラメータなので、その70イベント

の累積加算(もしくは

移動平均)のプロ

ファイルの面積が、地殻に蓄積された応力に比例する。そのプロファイルは、この地域の歪エネルギー密度を表す。従って、大まかなマグニチュード

も経験則から予測できる[P1,

P4-P6]。

A(c,m)間の位相、振幅の相互関係のみ論じる場合は、ここで定義した、2次差分値は、加速度と比例関係にあり、A(c,m)を、加速度と呼称できる。しかし、加速度は、変位の2次変化率(2次微分)として、数学、物理学で定義されている。従って、正確には、A(c,m)は、加速度と定義できないし、移動平均値、D(c,m)も、変位とは定義できない。これらD(c,m)とA(c,m)を、それぞれ、変位、加速度と定義するには、地震発生に新たな概念を導入して得た時系列d(c、j)に、差分操作を微分操作と同様に取り扱えるように拡張した物理的ウエーブレットを適用し、新たな変位D(c,t)と加速度A(c,t)を得なければならない。力学では、変位、速度、加速度の関係が、定まると、地震発生の変化(系)を記述する運動方程式が定まり、決定論的な系の振る舞いが予測できる。

先頭に戻る

CQT予兆(鳥取県西部地震と山口県東部地震)

図3dに表示したCQT位相関係が成立後、鳥取県

西部地震は、時刻m=1056で

発生し、その時刻は、A(INT,t)の負のピーク(m=1056で下向方のピーク)となる

付近である。A(INT,m)の

周期変動には小さな変動が重複しているが、周期が、略70イベントなので、周期性を利用し、その大地震発生時刻を予知できる。

震源の予知は、D(LAT,m)の線形補間は、精度が悪いが、他のD(LON,m)のD(DEP,m)は良い。従って、

震源時と緯度を除く震源の予知精度は良く、兵庫県南部地震の予知と同様に、マグニチュードも予測できる。

図3eに表示したCQT位相関係が成立後、1997年6月25日に発生した山口県東部地震(1997/6/25

M6.6)の直前に、加速度A(c,m)間に成立するCQTが観測されている。このCQTからの山口県東部の地震の震源時、震源とマグニチュードの予測も精度が良い。そのCQTのラベルと赤色の破線矢印が、観測場所を示している。

このCQTからの山口県東部の地震の震源時、震源の予知とマグニチュードの予測も精度が良い。このCQT直前の時刻m=790付近に、A(INT,m) とA(DEP,m)間にCQKタイプの位相反転が、観察されているが、A(MAG,m)がA(DEP,m)と同位相とならず、CQKの反転ではない。

先頭に戻る

CQKとCQTが観測されない例外

2001年に

発生した、M6.7の安芸灘

地震(2001/3/23

M6.7)の

直前には、CQKもCQTも

観測されていない。その理由は、図2a-2cでS2001とラベル

表示した兵庫県北部の群発地震(2001/1/12)と、その71日後に

発生したM6.7の安芸灘(芸予)地震(2001/3/23)とが、

連動しており、群発地震直後に発生した大地震のCQKもしくはCQTは、この

選択領域では観測されていない。同様な連動は、図2a-2cのS1984とラベル付けした兵庫県

南部の群発地震(1984/5/30)と、その69日後に

発生したM7.1の

日向灘沖地震(1984/8/7)である。これら、連動には、鳥取県西部地震と、M6.3の三朝

地震(1983/10/31)とが、それぞれ

先行し、それら2つの連動の地理

的に相似した発生関係は、連動に共通したメカニズムが存在する事を示唆する。実際、鳥取県西部地震の前後には、その震源付近直下で流体に関係した予兆的な地震活動も報告されている[P7]。また、この

地域特有な水に関係した微動、スロースリップ等の新しい地震現象も多く発見されている[P8]。従って、

連動には、これら先行した大地震が関与している事は明白で、安芸灘地震等、群発地震後にスラブ内で発生

する地震予知

には、連動のメカニズムの解明が欠かせない[P1,

P6]。

先頭に戻る

CQKとCQTのまとめ

地殻の定常、非定常、周期的な応力変化が、地域の地震発生を、複雑に変化させる。例えば、中・四国・近畿地域の時系列、数式(1)をグラフにした図3aを観察すると、一見ランダムに見える。しかし、これら時系列を、25イベントで移動平均し、更に35イベントの差分間隔で、2次差分をとると、図3c-図3eのA(c,m)となり、周期が、約70イベントで変動している。これらA(c,m)は、数式(1)に完全に埋もれていたその周期成分を、平均操作と差分操作を組み合わたバンドパスフィルターを用いて抽出した周期変動である。

その70イベント周期に対応する周波数は、中国・四国・近畿領域の地震発生の変化を、数式(1)で表記した5つの時系列のスペクトル分布に、略共通したスペクトルピーク付近に観察される

[P6]。ただし、地震発生の変化は、台風の発生やその移動、雲の発生やその移動等に見られる気象変動の様な非線形現象(カオス現象)である。従って、スペクトルピークは、分光学における線形現象を特徴づける鋭い一本のスペクトルピークではなく、一見複雑に見えるスペクトル群(連続した凹凸)に、各要素の時系列に共通した小さなピークとして、周期が60〜70イベントに相当する周波数付近に存在する[P1,

P6]。つまり、周期が60〜70イベント付近の範囲となる成分が存在する。

安芸敬一(Keiiti

Aki)は、ランダムに変化している地震発生に、この様な周期変動が、隠れている事を観測した[P9]。彼は、地震を作り出す地殻構造の時間変化を、地震波の後部に相当するコーダ波の減衰率を観測した。そのコーダの時系列と震源要素の時系列を比較して、地震発生の変化にコーダの時系列に同期した周期変動の存在を発見した。また、Jin

Anshuと安芸敬一は、地震の国、日本列島のコーダ波の減衰率、コーダQ−1の観測値を分布図にした [P10]。その分布図によると、減衰の早い場所と遅い場所が、日本列島に分布している。従って、地震を作り出す地殻構造が、2種類、分布している事になる。この分布図とCQKとCQTの地理的分布を比較すると、減衰の早い場所で、CQTタイプの大地震、減衰の遅い場所で、CQKタイプの大地震が発生している。従って、地震を作り出す地殻構造の違いが、CQKとCQTを作り出している事になる。

このCQKとCQTは、日本列島で発生した殆どすべての大地震に観察されている。従って、CQKとCQTは、大地震の予知に利用されてきた[P1, P4-P6]。これら実験結果から、CQKとCQTの物理モデルを確立し、モデルを利用した予知を確立した。その予知と検証例の詳細は、「兵庫県南部地震の予知検証」でのべる。

先頭に戻る

参考文献

-

先頭に戻る

|